Fin dalla prima poesia di Flavio Almerighi in Caleranno i vandali è il tempo, la sua valutazione in relazione al senso che innesca, al valore delle cose che determina. E, inevitabilmente, assieme alla posizione gerarchica che i valori in esso posizionati assumono, essendo da sempre immersi nello spazio, è necessario affrontare anche la questione del passaggio da una letteratura fondata sul tempo a una letteratura fondata sullo spazio come prospettava Foucault. Non appare dunque un caso che Almerighi introduca luoghi come Auschwitz e il Sud America, reali entrambi, ma inconfrontabili. Si aprono immediatamente baratri nel tentativo di categorizzazione, che si palesa pertanto impossibile. Che cos’è il tempo? Che cos’è un luogo? Il tempo speso nel guardare programmi in replica è incompossibile con quello dell’ergastolano. Se crollano le definizioni, il tipo di conoscenza a cui la poesia attinge è conoscenza critica. E tramite la critica, il passaggio alla resistenza alla battaglia, non solo mentale, ma anche fisica, è immediatamente compiuto. (dalla prefazione di Rosa Pierno)

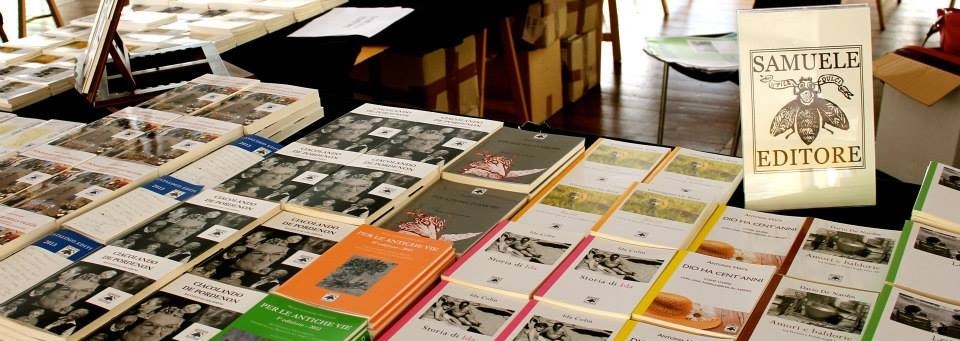

LO “STRANO CASO” DELLA SAMUELE EDITORE: GENERI DI NICCHIA E FORME ALTERNATIVE DI PROFITTO – in “I nuovi mondi dei nuovi media: strategie di mercato e innovazioni nel settore dell’Editoria” – Tesi di Laurea Magistrale di Erminio Alberti, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”, Anno Accademico 2014/2015: “Dopo aver presentato il caso della Pungitopo, casa editrice di piccole dimensioni di quarantennale attività, con un’offerta che varia dalla narrativa alla saggistica esoterica, si passa qui ad analizzare il caso, alquanto diverso, della Samuele Editore, casa editrice della provincia di Pordenone. Con una popolazione di 1,23 milioni di abitanti, e una percentuale di lettori tra le più alte d’Italia (51,3% nel 2015) [Istat 2015], il Friuli Venezia Giulia produce circa l’1,5% dei titoli in commercio sul territorio nazionale, una percentuale che in rapporto alle dimensioni della regione si assesta sulla media. Considerando la macro-regione del nord est che comprende Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, la produzione raggiunge il 15,9% del totale – soprattutto grazie alle attività editoriali dell’Emilia Romagna che, da sole, raggiungono il 9% nel 2015 [AIE 2015]. La Samuele viene fondata tra marzo e aprile nel 2008 a seguito di un lungo iter progettuale, durato, all’incirca, due anni. L’editore, lo scrittore Alessandro Canzian, decide di investire nella formazione personale attraverso la frequenza di una scuola di editoria sita in Firenze; a questa frequenza seguono lo studio del marchio e della linea editoriale – lo studio del logo, del layout dei prodotti, etc -.”

“Periferie” nasce alla fine del 2014 a seguito della lettura di un articolo di giornale che trattava della riqualificazione delle periferie delle grandi metropoli europee ad opera di Renzo Piano e di un team di giovani architetti. La Periferia diviene quindi il fil rouge del lavoro, intesa quale luogo fisico ma anche e soprattutto spazio mentale ed emozionale, limite, confine, discontinuità. Accanto a ciò, temi quali l’attesa, l’assenza, il desiderio si presentano frequenti nei testi. Le poesie guidate dall’idea principale invitano il lettore ad una lettura unica e continuata del libro, quasi fosse un viaggio, ispirato al contempo da natura, contesto urbano e suoni. Un ruolo prevalente è rappresentato dalla musica, utilizzata dal’autrice quale fonte di ispirazione e condizione per la composizione dei testi. “Periferie” combina la sperimentazione nella creazione poetica (la poesia Electronica, ad esempio, è stata scritta come traduzione in parole delle immagini che suscitava l’ascolto dei pezzi strumentali Cold Memories I e II del musicista ATOMtm) e la dinamicità di forma delle tre sezioni che costituiscono la raccolta. Il libro è stato scritto in inglese e auto-tradotto in italiano.

I poeti del Gruppo Majakovskij non condividono nemmeno l’atteggiamento di quegli intellettuali che smantellano, sbaraccano, disertano e rinunciano al loro compito critico; e non accettano la paradossale sfiducia di quei poeti contemporanei che non credono nel potere della parola poetica o della parola tout court, e proprio nell’epoca dell’inflazione della parola, dell’infopollution e della lingua di plastica (in opposizione alla quale essi scelgono il dialetto), della logosfera in cui tutti siamo immersi e inviluppati tra media e web, che finisce per depotenziare, svuotare, usurare e logorare la parola stessa e per deresponsabilizzare il locutore che non risponde più di quel che dice. E così la parola perde peso, valore e potere d’acquisto nei confronti del reale. Il rischio è uno svuotamento della parola, la falsificazione del significato delle parole, la loro “manomissione”, e questo richiederebbe – per contro – una maggiore responsabilità da parte dei professionisti della parola e dei poeti stessi. La parola poetica, invece, mantiene una manutenzione continua del linguaggio anchilosato dei media, della pubblicità e della propaganda politica, più propensi questi ultimi – per dirla con Carofiglio – alla manomissione delle parole: insomma il discorso poetico “sloga” lo slogan, attua una slogatura delle articolazioni e delle giunture irrigidite e arrugginite della lingua, torce il collo – in quanto espressione delle verità umane – alla vuota retorica, ai luoghi comuni, alle ideologie politiche, ai tic verbali. La parola poetica, proprio perché fatta della stessa volatile materia del linguaggio, è un efficace e potente antidoto alla sclerotizzazione, all’anchilosi, alla paralisi, allo svuotamento, alla sordità, alla narcotizzazione del linguaggio mediatico, di quello pubblicitario e del discorso politico. (dalla prefazione di Giuseppe Zoppelli)